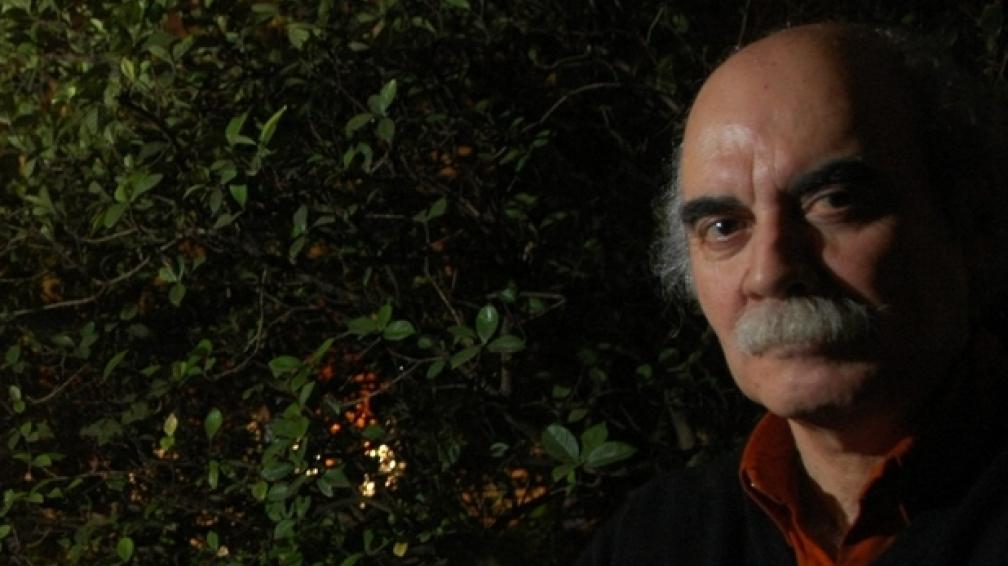

Witoldo, según Antonio Oviedo

Durante el Coloquio «Gombrowicz o la pasión de ser joven», que se llevó a cabo en Córdoba el 13 y 14 de agosto de 2015, Antonio Oviedo leyó el siguiente texto, que no queríamos dejar de compartir con ustedes. No tiene título, porque no lo necesita. Para los que no conocen a Oviedo, uff, es un buen momento para entrar en la obra de un grande. Miren acá.

No se dejó asfixiar por la adversidad. Una afirmación semejante suena a una exaltación de los esfuerzos casi titánicos que habría realizado Gombrowicz en pos de sus avances y logros –indiscutibles- como escritor. Lo cierto es que se puede escalonar dicha afirmación y entonces subdividirla en varias partes a fin de levantar una plataforma más adecuado o pertinente para situar la aventura –llamémosla así, provisoriamente- gombrowicziana. Los momentos serían los siguientes: llegó a una país extraño; llegó a una lengua extraña; llegó a unos confines no menos extraños para escribir allí sus libros. Trajo en su valija un libro extraño y revelador, Ferdidurke, que había escrito en Polonia, con el cual se abrirá a sí mismo la puerta de sus libros posteriores, fundamentalmente de sus Diarios. Trazó, a lo largo de 24 años, un recorrido, mejor dicho, un derrotero y evitó así la derrota que le hubieran infligido todos los obstáculos, que lo fueron sin lugar a dudas, recién mencionados. No es que los haya vencido, no era quizás su proyecto vencerlos, sino que gracias a esos obstáculos consiguió algo que sólo podía buscar a través de ellos: permitir que su vocación irrenunciable de escritor los fagocitara.

El 21 de agosto de 1939 llega Gombrowicz en el Chrobry al puerto de Buenos Aires; ese día empieza el exilio para el escritor polaco. Decide quedarse porque es vox populi que el estallido de la segunda guerra en Europa es inminente: el fatídico viernes lº de setiembre de 1939 el ejército alemán invade Polonia. Gombrowicz no se exilió deliberadamente, por así decirlo, durante casi 24 años en Argentina, por el contrario, el exilio irrumpió en la vida de Gombrowicz. Es más: la vida de Gombrowicz fue tomada (como cuando se dice que se toma una ciudad, una casa, una fábrica) por el exilio. Dormir en el suelo, pasar varios días sin comer, vivir en habitaciones sórdidas. Abundan esta clase de peripecias, marcan una zona del exilio que no habría que descuidar, ni siquiera cuando Gombrowicz logra cierta estabilidad económica el exilio se aquieta o pierde su virulencia, sus efectos se repliegan para no desaparecer.

Bajo diferentes contextos y circunstancias, el exilio de los escritores, durante el siglo XX, adoptó o mostró un conjunto de modalidades diferentes respecto de esa escisión que supone salir, porque ya no se puede permanecer más en él, de un lugar habitual y entrar a otro donde reina una realidad desconocida en la cual surgirá una clase distinta de inestabilidad existencial estrechamente relacionada con un aspecto específico que no es otro que el literario. Los exilios de Henry James y de T.S. Eliot, de los EE.UU. a Inglaterra, no fueron forzados, si se admite que escribir en la misma lengua de origen aunque en un territorio distinto, no tendría un carácter compulsivo. Sin embargo, la escritura de ambos debió entrar en una geografía distinta para elaborar la obra que cada uno de ellos produjo. Escribir en la misma lengua en un lugar donde también se habla la misma lengua, pero el uso de esa lengua supuestamente similar asume otro estatuto dado que su práctica transcurre en un espacio que no es el de la lengua materna donde previamente quizás era también posible escribir. El uso del adverbio “quizás” es el que denota aquí una no posibilidad. No hay, entonces, una coincidencia entre el lugar de origen y el lugar del exilio desde el punto de vista del uso de la lengua materna. En 1904 Joyce se exilió voluntariamente en Trieste (el puerto del imperio austro-húngaro) durante más de diez años y allí pudo escribir, sin cambiar de lengua pero asimilando sutilmente ciertos microtonos dialectales de una ciudad atravesada además por disímiles lenguas (italiano, griego, judío, alemán, serbio, turcochipriota, etc.), Dublineses, Retrato del artista adolescente y los primeros esbozos del Ulises. Su muerte ocurrió en 1941 en Zürich, otro lugar de exilio donde recaló a causa de la ocupación nazi de Paris, donde estaba viviendo. Son ejemplos que a veces se tocan, a veces se separan pero confluyen desde el punto de vista de la experiencia del exilio, mejor dicho, del exilio que impone el sello de su realidad propia y a la vez de la realidad de la cual es portador el exiliado. Con un dramatismo exacerbado por la huida del ejército alemán de Paris y de Francia, Louis- Ferdinand Céline, el genial autor de Viaje al fin de la noche, antisemita confeso y colaboracionista recalcitrante del reciente poder nazi, huye “como un cobarde” (según el escritor Ernst Jünger, que integraba el alto mando alemán de Paris) a un virtual exilio, va acompañando a los derrotados por una Europa devastada. La frase que en esa oportunidad pronuncia Céline refleja esta situación límite, cada palabra, emitida desde el pavor a un desenlace tan fatal como inevitable, parece conjugar el sonido y la furia de la guerra y una esperanza demencial de sobrevivir por un acto verbal: “Una orden de fusilamiento que no sea dada en francés no tendría valor para mí”.

A diferencia de Gombrowicz, otro polaco, Joseph Conrad (su nombre no adaptado al inglés era Josef Konrad Korzenoiovsky), proclamó: “Puedo jactarme del derecho a que se me crea cuando digo que de no haber escrito en inglés nunca habría escrito ni una sola palabra”. Todas sus novelas, desde El corazón de las tinieblas a Lord Jim y La locura de Almayer demuestran que fue un escritor no polaco. En el marco de un exilio que lo llevó a convertirse en capitán de barcos, se abandonó, como se ha dicho, espontáneamente a su lengua literaria única. Simétrica y colateralmente, Vladimir Nabokov pasó de la lengua rusa al inglés que, enseñado por institutrices, practicó en su infancia antes de la debacle familiar y política desencadenada por la revolución de 1917. Comparte con Gombrowicz casi el mismo año de nacimiento (1899 – 1904) y, lo que no fue menos crucial, el exilio, a partir de 1939, en un espacio extranjero, los Estados Unidos, empujado también por la guerra. Asimismo, los dos dejan atrás un mundo de armonía y calma, la infancia, período que ambos añoran y que al ser irrecuperable adquiere una dimensión mítica envuelta por la nostalgia. El otro aspecto es el de un individualismo a ultranza que los mantiene a distancia de las grandes opciones ideológicas y sociopolíticas del convulsionado siglo en el que transcurrieron sus vidas, éstas siempre blindadas por una soledad altiva y aristocratizante. Por otro lado, tanto uno como otro se burlan de una realidad a la que consideran una mascarada grotesca y lo hacen en nombre de una realidad textual superpuesta sobre el ámbito empírico que los circunda. Un artículo firmado por una crítica literaria, Malgorzaka Smorag, que enseña literatura polaca en la universidad de Paris IV, ha subrayado la existencia de una realidad inventada por los dos en sus libros. “Gombrowicz inventa a la Argentina en Transatlántico como Nabokov inventa a los EE.UU. en Lolita”. A su vez, agrega, “Pornografía y Cosmos inventan una Polonia quimérica como Nabokov inventa en Ada o el ardor una seuda Rusia totalmente fantasmagórica”. Coincidentemente, Nabokov y Gombrowicz actúan cual niños que juegan, que son capaces de anteponer al mundo adulto una gratuidad desenfadada y hostil. Y la definición, que no es la única, que enuncia Nabokov para sus obras literarias podría ser perfectamente aplicable a las que escribió Gombrowicz: “Una perorata frívola y mentirosa”.

Los tres ejes donde el exilio de Gombrowicz encuentra sus cauces más recurrentes y obstinados y que de alguna manera el exilio utilizó para exponer sus facetas con frecuencia ásperas e incandescentes son los Diarios (al menos los dos primeros tomos), Peregrinaciones argentinas y Conversaciones con Dominique de Roux. Con sus escalonamientos, con sus desvíos, con sus lineas zigzagueantes, con sus fracturas, con sus idas y venidas, indisociable del estrépito de los golpes que se descargan incluso impiadosamente sobre los más orgullosos, el exilio, hay que decirlo, no le impide a Gombrowicz el trabajo literario. Gombrowicz es escritor por el trabajo del exilio, por el modo en que éste moldea lo que escribe, y que en no poca medida también deja sentir su peso en determinadas conductas que hablan de sus irreverencias y de su rechazo categórico al conformismo del hombre de letras que acepta pasivamente ostentar dicho rótulo. Construye su exilio mediante tanteos, examina a medias lo que es engañosamente firme, pisa terreno inseguro pero esta dificultad no lo detiene. Estas observaciones tienen su correlato en un hecho ocurrido con motivo de una conferencia que leyó Gombrowicz y que, como sucede con ciertos hechos que desde el vamos preanuncian repercusiones futuras, tiene una fecha precisa que no pasó al olvido: 28 de agosto de 1947. Esa tarde Gombrowicz leyó su texto Contra los poetas en la antigua librería Fray Mocho de Buenos Aires. Al respecto, en un artículo publicado hace unos ocho años, Ricardo Piglia, con su innegable sagacidad propuso un análisis que no podría ser soslayado. Cuando ha transcurrido una tercera parte de su exilio en la Argentina, Gombrowicz, con una audacia que no necesita elogios, expone y se expone.

Acaban de ser editados, ese mismo año, dos libros suyos: la traducción al español de Ferdydurke y la obra de teatro El matrimonio. Por supuesto que la repercusión de esos libros es casi nula. Gombrowicz se presenta con un impermeable de los años ’30 y con sombrero. “El conde como pordiosero elegante”, anota Piglia con ironía no exenta de admiración. Parafraseando a Joyce, también se puede sugerir que su figura compone el “retrato del artista indigente”. Intrépido, Gombrowicz dará la conferencia en castellano y no en el francés que hablaba como una segunda lengua. Un castellano sintáctica y gramaticalmente limitado por no decir que está hecho, cabe suponerlo, de intermitentes balbuceos. El castellano de Gombrowicz, aclara también Piglia, es el que aprendió en Retiro, el espacio por antonomasia de sus incursiones sexuales con marineros, con obreros, con jóvenes que deambulan, como el propio escritor, por esos ámbitos donde la vida urbana se resquebraja minuto a minuto, donde sus manifestaciones expresan intercambios inmediatos, sinuosos, plagados incluso de una rapiña urgente y salvaje. Un espacio donde la alta cultura (la del grupo Sur, la de Mallea, la de Victoria Ocampo, la del mismo Borges) se desfonda y se deshilacha. El título que eligió Piglia para su texto es bien elocuente: “La lengua de los desposeídos”, es decir, la que Gombrowicz articula a duras penas y que no refleja tanto una dificultad relacionada con el esfuerzo sino que éste es el que permite hablarla. Esa lengua traduce, por así decirlo, la precariedad, las carencias, la inferioridad, en fin, todas palabras que designan la inmadurez, lo incompleto, lo que se resiste a la pacificación y subsiste en la intemperie. Una cita, transcripta por Piglia, de la versión original de la conferencia de Gombrowicz es igualmente insoslayable: “A veces –afirma Gombrowicz- me gustaría mandar a todos los escritores al extranjero, fuera de su propio idioma y fuera de todo ornamento y filigrana verbales para probar qué quedará de ellos”. Con estas palabras, Gombrowicz se alude a sí mismo, en ellas late el fulgurante destino de su exilio sobrellevado en condiciones de supervivencia muy arduas en las cuales su lengua de outsider (la polaca y la española, con sus tajantes intersecciones y antinomias) tampoco se mantuvo ajena a tales inclemencias. La primera frase leída de este escrito, rezaba: No se dejó asfixiar por la adversidad. El axioma de Nietzsche no porque sea descriptivo es menos contundente: “La adversidad protege”.